les programmes de l'Observatoire

Des programmes de recherche et de recherche-action pour répondre aux objectifs de l’Observatoire

Les programmes de recherche de l’Observatoire de l’environnement nocturne, tout comme ses actions partenariales avec différents territoires, lui permettent de répondre à ses trois objectifs structurants. Tout d’abord, théoriser les socio-écosystèmes nocturnes pour produire, d’une part, des analyses et résultats spécifiques aux sciences humaines et sociales et aux sciences de la nature et, d’autre part, des résultats issus des croisements disciplinaires appelés par le cadre d’analyse des systèmes socio-écologiques. Ensuite, modéliser et monitorer les socio-écosystèmes nocturnes pour outiller les travaux de recherche de l’Observatoire. Enfin, faire dialoguer la recherche et l’action territoriale pour répondre au besoin de territorialisation de la préservation de l’environnement nocturne.

Originellement positionné en sciences sociales, l’Observatoire a progressivement accru ses échanges avec d’autres communautés scientifiques, lui permettant ainsi de développer des travaux radicalement interdisciplinaires qui le positionnent aujourd’hui à l’interface entre environnements et sociétés. Ses objectifs et son histoire font donc de l’Observatoire de l’environnement nocturne un espace de rencontres : rencontre entre disciplines, rencontre entre chercheurs et praticiens, rencontre entre scientifiques et autres acteurs sociaux.

Programme LOREN

Un programme de recherche lauréat de l’appel à projets 2024 de la MITI du CNRS, action Osez l’interdisciplinarité ! (36 mois)

L’Observatoire Réunionnais de l’Environnement Nocturne (LOREN) est un dispositif de recherche-action interdisciplinaire et participative qui se positionne à l’interface entre sciences de l’Univers, sciences de l’environnement et sciences humaines et sociales. Il ambitionne de comprendre l’environnement nocturne à La Réunion, en tant que socioécosystème, par la production de savoirs scientifiques et leur croisement avec les savoirs vernaculaires et d’usage. Il s’inscrit au sein d’un écosystème d’acteurs sur le territoire réunionnais aux niveaux académique, institutionnel et associatif, dans une approche interdisciplinaire alliant métrologie, au travers du déploiement d’un réseau de suivi de la pression lumineuse, modélisation de la pollution lumineuse dédiée aux enjeux écologiques et culturels, conjointement au développement de projets de sciences participatives en milieu scolaire dans une approche environnementale du ciel étoilé, d’ateliers citoyens sur les paysages visuels et sonores nocturnes, en tant qu’objets-passerelles destinés à des publics variés – habitants, collectifs d’usagers, associations, praticiens de la préservation de l’environnement et responsables politiques, et d’outils destinés à la recherche appliquée et à l’action territoriale.

Programme MITI·PLUM

Un programme de recherche lauréat de l’appel à projets 2024 de la MITI du CNRS, action Pollution et dépollution : solutions et trajectoires (24 mois)

La fragmentation des habitats par la lumière artificielle nocturne est une préoccupation centrale parmi les effets de la lumière artificielle sur la biodiversité, créant notamment des modifications dans l’utilisation spatiale des habitats qui peuvent compromettre à terme la réalisation du cycle de vie des espèces — par exemple l’accès aux sites de repos (haltes migratoires), aux partenaires ou aux sites de reproduction. À l’heure actuelle, les outils dont se dotent les territoires pour juguler les effets écologiques de la pollution lumineuse sont construits sur une connaissance figée de la pression lumineuse et sur des inventaires d’espèces réputées nocturnes, sans considération des temporalités de leur cycle de vie. Pourtant, de nouveaux possibles sont ouverts par l’utilisation de plus en plus massive des luminaires LED en éclairage public : gradation ou extinction, voire adaptation en temps réel — par alertes ou par télégestion – lorsque des conditions météorologiques spécifiques amplifiant largement la pression lumineuse rencontrent, dans l’espace et dans le temps, des enjeux écologiques transitoires majeurs. Ce sont ces possibles que le projet MITI·PLUM propose d’explorer, dans un territoire de première importance au regard de l’enjeu “oiseaux migrateurs” : le Parc naturel régional de Brière. Du point de vue méthodologique, un réseau de photomètres permettra le suivi en temps réel de la pression lumineuse et sa mise en lien avec les paramètres météorologiques. Le couplage de ces données avec (1) les connaissances spatio-temporelles préexistantes sur les enjeux écologiques transitoires propres au territoire et (2) les connaissances socio-spatiales quant à l’acceptation de mesures de réduction de la pression lumineuse permettra la définition interdisciplinaire de règles d’alerte sur les “moments et zones à enjeux lumière artificielle”. Enfin, la production d’un dashboard permettra de relayer ces alertes auprès du PNR de Brière — partenaire de ce projet — et des maires, décisionnaires finaux en matière de gestion de l’éclairage public.

Programme OUTRENOIR

Un programme de recherche lauréat de l’appel à projets 2022 de la MITI du CNRS, action Sciences participatives en situation d’interdisciplinarité (reconduit en 2023)

Les rares études des rapports des populations à l’espace-temps nocturne restent circonscrites, d’une part, aux espaces urbains des grandes métropoles du Nord et, d’autre part, à l’acceptation des réponses techniques actuellement prescrites par les sphères d’action descendantes pour contenir les externalités négatives de la lumière artificielle nocturne, notamment des points de vue énergétique et écologique. En ne parvenant pas à s’émanciper de la seule mesure physique des paramètres fondamentaux de l’éclairage, ces travaux n’opèrent aucune rupture épistémologique ou méthodologique avec ceux qui entendent définir un “éclairer juste” à l’aune d’un rapport exclusivement quantitatif, mécaniste et dénué de contexte entre coûts et bénéfices de la lumière la plus vive d’un côté, et de l’obscurité la plus dense de l’autre.

Pour se démarquer de ces approches reliant directement la qualité environnementale des espaces-temps nocturnes aux seuls attributs de la lumière artificielle qui s’y trouve projetée, le programme Outrenoir (“Participation des populations habitantes à la caractérisation des socio-écosystèmes nocturnes des territoires réunionnais”) prend le parti de chercher ailleurs que sous les lampadaires une nouvelle manière de caractériser les systèmes socio-écologiques nocturnes. Dans cette démarche, nous faisons le pari d’un décentrement du regard : ce n’est plus la lumière artificielle mais le paysage sonore qui devient notre point d’entrée dans le débat sur les enjeux de préservation de l’environnement nocturne. Ce dernier est ici interprété dans une perspective mésologique dépassant la tension entre lumière artificielle et obscurité naturelle, comme matrice relationnelle et multisensorielle. L’acoustique constitue un médium technique permettant de travailler sur ces relations dans le cadre d’ateliers participatifs réunissant habitants, chercheurs et agents du Parc national de La Réunion.

Observatoire réunionnais de l’environnement nocturne (OrEN)

Un dispositif partenarial entre Unités de recherche CNRS et Université de La Réunion

Dispositif partenarial entre le CNRS et l’Université de La Réunion, l’Observatoire réunionnais de l’environnement nocturne développe des actions de recherche disciplinaires et interdisciplinaires. Il accompagne ainsi de façon pérenne plusieurs acteurs du territoire réunionnais dans leurs actions de préservation des différentes facettes du “patrimoine obscurité” de l’île. Il est le dispositif opérateur et organisateur d’une démarche initiée en 2021 et 2022, à la faveur de deux programmes de recherche exploratoires : le programme Fenoir (Figurations de l’environnement nocturne des territoires réunionnais, financé par le Parc national de La Réunion) et le programme Outrenoir (Participation des populations habitantes à la caractérisation des socio-écosystèmes nocturnes des territoires réunionnais, financé par la MITI du CNRS).

Programme PYRENEES

Un programme de recherche de l’Observatoire Hommes-Milieux Pyrénées-Haut Vicdessos, financé par le LabEx DRIIHM

Pour lutter contre la pollution lumineuse, plusieurs territoires tentent actuellement de définir et mettre en œuvre un “réseau écologique sombre”. En soulignant l’importance de l’obscurité comme nouvelle dimension de la connectivité écologique, ce concept offre une double perspective pour une préservation intégrée de l’environnement nocturne : lutter contre l’homogénéisation et la fragmentation des habitats d’une part, et insérer les théories de la conservation dans les pratiques d’aménagement d’autre part. Ainsi et au-delà de la dimension instrumentale technique qu’il peut revêtir, nous posons l’hypothèse que l’intérêt du réseau écologique sombre réside surtout dans le rôle qu’il peut tenir pour faire émerger une démarche collective de gouvernance environnementale autour de la préservation de l’environnement nocturne.

C’est ici que se positionne le programme PYRENEES (Pyrenean nocturnal social-ecological systems monitoring program), qui vise à accompagner la territorialisation de la préservation de l’environnement nocturne dans la vallée du Vicdessos (Pyrénées ariégeoises, Région Occitanie). Pour ce faire, nous considérons les paysages tour à tour comme cadre d’analyse interdisciplinaire des interactions entre humains et non-humains au sein du système valléen, et comme outil d’action collective permettant de réorganiser ces interactions dans le sens de la durabilité.

Programme “Trames noires du Massif central”

Un programme de recherche-action coordonné par l’association Inter-Parcs du Massif central (IPAMAC)

À l’instar de l’évolution de la législation sur la pollution lumineuse, la réflexion autour de la préservation de la “ressource obscurité” permet d’opérer un pas de côté dans l’identification des objets qualifiant la protection de l’environnement nocturne, en se départissant par exemple de la seule approche par la qualité du ciel étoilé pour se diriger vers une démarche plus holistique. Cette approche aide à diffuser les enjeux de protection de l’environnement nocturne à tous les espaces, y compris aux “espaces ordinaires” que sont les Parcs naturels régionaux. Ce faisant, on s’éloigne de la logique d’exception pour mobiliser une approche plus large qui s’appuie sur les enjeux exprimés en matière de besoins d’obscurité : ceux des espèces sauvages mais aussi ceux des populations humaines des points de vue sanitaire, culturel et socio-économique.

Déployées sur 24 mois, en 2020 et 2021, les deux phases du programme « Trames noires » visaient à accompagner simultanément 10 Parcs naturels du Massif central (Parcs naturels régionaux et Parc national des Cévennes) dans leurs démarches d’activation pluridimensionnelle de la ressource obscurité. À l’horizon de ce travail : aider les Parcs adhérents de l’association Inter-parcs du Massif central (IPAMAC) à opérer une véritable territorialisation de leurs actions de préservation et de valorisation de l’environnement nocturne.

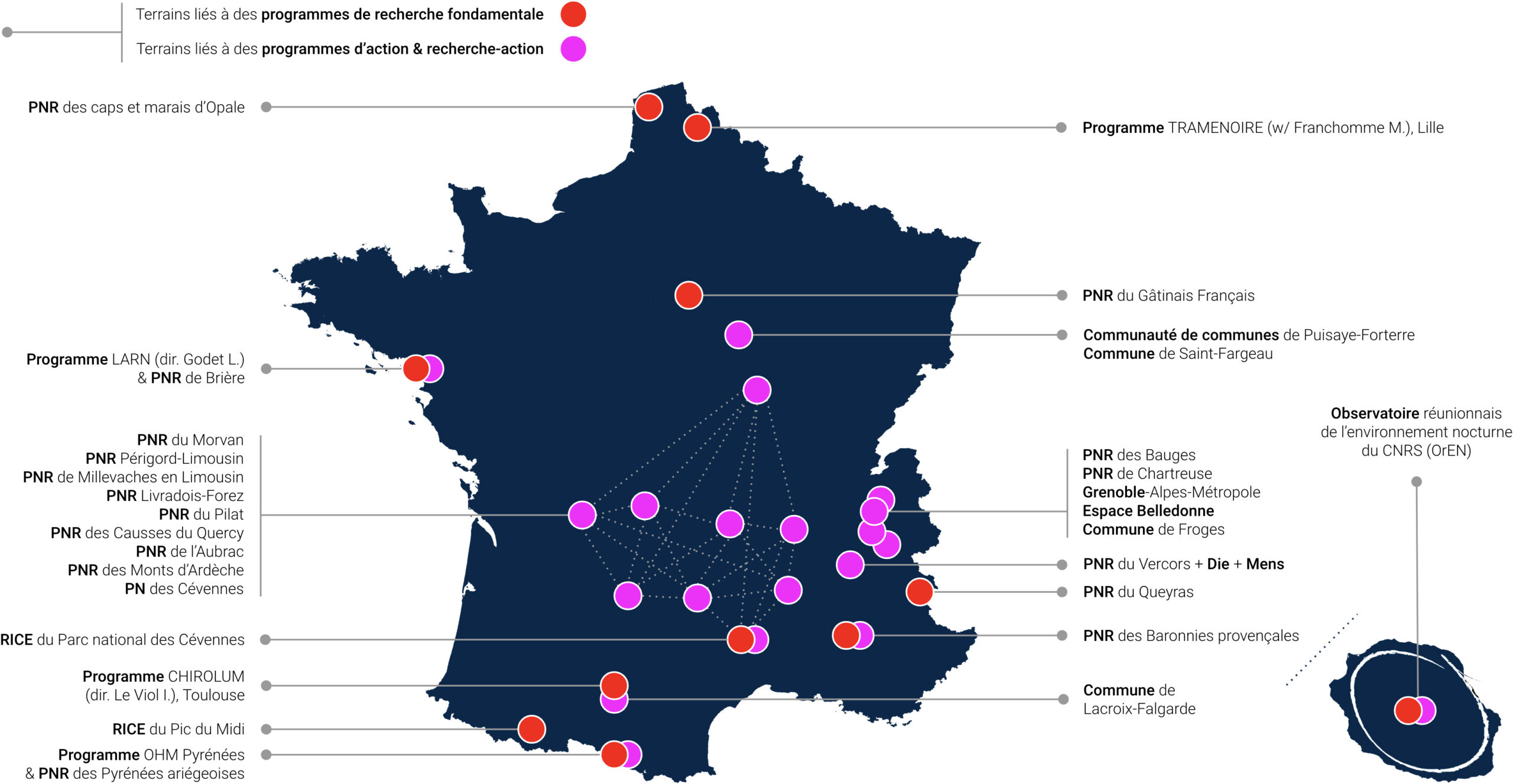

l'ensemble des terrains de l'Observatoire

Cartographie à jour en date du 01/09/2023